職場の人間関係トラブルが業務に悪影響?公私混同型社員への対応

現代の職場では、人間関係のトラブルが企業の生産性低下、離職率の上昇、さらには法的リスクにまで発展するケースが増加しています。

特に近年、SNSの普及によりプライベートと仕事の境界線が曖昧になり、業務上の判断に私的な感情を過度に取り込む「公私混同型社員」の存在が、組織にとって無視できないリスクとなりつつあります。

本コラムでは、公私混同型社員が引き起こす具体的な問題、そして企業が取るべき法的・実務的な対応策について、弁護士の視点から詳細に解説します。

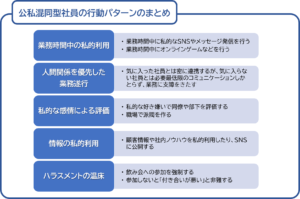

公私混同型社員とは何か?その行動パターンとリスク

公私混同型社員とは、業務上の判断や行動に私的な感情や人間関係を過度に持ち込む社員を指します。

彼らの行動パターンは多岐にわたりますが、代表的な例として以下のようなものが挙げられます。

1.業務時間中の私的利用

業務時間中にSNSでの情報発信や私的なメッセージのやり取り、オンラインゲームなどを行う。これは、職務専念義務に違反する行為であり、業務効率の低下を招きます。

2.人間関係を優先した業務遂行

自分の気に入った社員とは密に連携を取る一方、気に入らない社員とは必要最低限のコミュニケーションしか取らず、業務の円滑な進行を妨げます。これにより、チームワークが崩壊し、重大なミスやトラブルが発生するリスクが高まります。

3.私的な感情による評価

業務上の能力ではなく、私的な好き嫌いで同僚や部下の評価を決めつけ、職場で派閥を作ります。このような環境では、公正な評価が阻害され、従業員のモチベーションが著しく低下します。

4.情報の私的利用

顧客情報や社内ノウハウなどの機密情報を、私的な目的で利用したり、SNSで不用意に公開したりする行為は、企業の信用失墜や損害賠償責任につながる重大なリスクです。

5.ハラスメントの温床

職場の飲み会への参加を強要したり、不参加者を「付き合いが悪い」と非難したりすることで、パワハラやモラハラの温床となります。

これらの行動は、一見すると個人的な問題に見えるかもしれませんが、これらが組織全体に与える悪影響は計り知れません。

公私混同が引き起こす具体的な悪影響

公私混同型社員によるトラブルは、企業の経営に深刻な影響を及ぼします。

1.業務効率の低下と生産性の悪化

公私混同型社員は、業務時間中に私的な活動を行うため、個人の生産性が低下するだけでなく、チーム全体の連携を阻害し、業務フローを停滞させます。その結果、組織全体の業務効率が低下し、企業の競争力が失われることになります。

2.健全な組織風土の破壊と離職率の上昇

公私混同型社員が職場で派閥を作ったり、特定の社員を排除したりする行為は、職場の雰囲気を悪化させます。人間関係の軋轢から居心地の悪さを感じた優秀な社員が、離職を検討するケースは少なくありません。健全な意見交換が阻害され、建設的な議論が行われなくなることで、企業のイノベーションも停滞します。これは、企業の持続的な成長を阻害する重大な要因となります。

3.法的リスクの増大

公私混同型社員の行動は、企業に様々な法的リスクをもたらします。ハラスメント、情報漏洩、労働時間管理の問題など、企業の信頼を失墜させ、多大な経済的損失を引き起こす可能性があります。

(1)ハラスメント

業務上の評価を私的な感情で行ったり、飲み会への参加を強要したりする行為は、パワハラやモラハラに該当する可能性があります。企業は、労働契約法第5条に規定される安全配慮義務に基づき、ハラスメントを防止し、ハラスメントが発生した場合には適切な対応を取る義務があります。この義務を怠ると、被害者からの損害賠償請求訴訟に発展するリスクがあります。

(2)情報漏洩

業務上の情報を私的に利用する行為は、不正競争防止法や企業の就業規則違反となります。情報漏洩が顧客や取引先に損害を与えた場合、企業が使用者責任(民法第715条)に基づき、損害賠償責任を負う可能性があります。

(3)労働時間管理の問題

業務時間中の私的な活動が常態化している場合、企業は労働時間管理を適切に行っているとは言えず、労働基準法に抵触するリスクも生じます。

弊所へご相談いただいた事例

あるネイルサロン経営者様から、スタッフによる公私混同トラブルのご相談がありました。

このサロンでは、スタッフが業務用のInstagram個人アカウントで顧客と直接やり取りをしていました。しかし、退職するスタッフがこのアカウントを通じて顧客情報を持ち出し、独立後の営業に利用しようとしたのです。

企業にとって、顧客情報は重要な機密情報です。流出すれば顧客離れや事業損失に直結します。

そこで弊所は、スタッフの退職時に退職合意書と競業避止合意書の締結を提案しました。これらの合意書には、「在職中・退職後を問わず、顧客と私的な連絡を取らない」「顧客を勧誘しない」「退職後1年間は店舗近隣で同業事業をしない」といった条項を盛り込みました。

また、同様のトラブル再発防止のため、就業規則を改訂し、競業避止に関する条文を明記しました。

この事例は、業務ツール(SNS)の私的利用が情報漏洩リスクにつながり、企業の事業継続を脅かすことを示しています。事前の予防策として、退職時の対応や就業規則の整備が重要です。

企業が取るべき法的・実務的な対応策

公私混同型社員によるトラブルを未然に防ぎ、トラブル発生時に適切に対応するためには、予防策と事後対応策の両面から体制を整備することが不可欠です。

1.予防策:トラブルを未然に防ぐための社内体制整備

(1)就業規則・服務規律の徹底

最も基本的かつ重要な対応策は、就業規則の整備です。

職務専念義務、ハラスメント禁止規定、情報管理規定などを明確に記載し、全従業員に周知徹底することで、公私混同が許されない行為であることを示すことができます。

(2)人事評価制度の見直しと透明性の確保

人事評価制度が曖昧であったり、管理職の主観に左右されやすい制度であったりすると、公私混同型社員の人間関係による派閥が生まれやすくなります。評価基準の明確化や多面評価の導入により、特定の人物の主観による評価を是正し、公正性を高めます。

(3)研修・教育の実施

ハラスメント研修や情報セキュリティ研修だけでなく、管理職向けにチームマネジメントやコミュニケーションスキルに関する研修を実施することも重要です。管理職が健全な職場環境を構築するスキルを身につけることで、公私混同が引き起こすトラブルを未然に防ぐことができます。

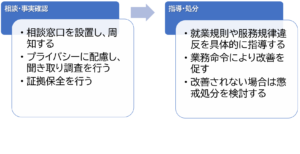

2.事後対応策:トラブル発生時の迅速かつ公正な対処

トラブルが発生してしまった場合、企業は迅速かつ公正な対応を取らなければなりません。

(1)相談窓口の設置と事実確認

従業員が安心して相談できる窓口を設置し、その存在を周知することが重要です。相談があった場合は、プライバシーに配慮しつつ、関係者からの聞き取り調査や客観的な証拠の保全を行い、事実関係を正確に確認します。

(2)法的根拠に基づいた指導・処分

事実確認の結果、公私混同が確認された場合は、行為者に対し、就業規則や服務規律に違反している点を具体的に指摘し、改善を促す業務命令として指導・注意を行います。指導後も改善が見られない場合や、悪質な行為であった場合は、就業規則の懲戒規定に基づき、懲戒処分を検討します。

本コラムのまとめ

公私混同型社員への対応は、企業の健全な組織運営とコンプライアンス経営の根幹に関わる重要な課題です。その対応は法的なリスクを伴うため、安易な判断は禁物です。

就業規則の整備から、トラブル発生時の事実確認、指導、懲戒処分に至るまで、各段階で法的な視点から慎重に検討する必要があります。経営者や社会保険労務士の皆様には、この問題の重要性を認識し、日頃から予防策を講じるとともに、万一トラブルが発生した場合は、弁護士などの専門家と連携し、法的なリスクを回避しながら適切な対応を講じることを強くお勧めします。

健全な職場環境は、従業員のやる気を高め、企業の持続的な成長を促すための重要な財産です。公私混同という見過ごされがちな問題に、今こそ真剣に向き合う時ではないでしょうか。

専門家へご相談ください

弊所では、公私混同型問題社員をはじめ、問題社員対応全般について、幅広くご相談を承っております。

問題社員にお困りの企業様は、是非一度弊所へご相談ください。