能力不足の問題社員(ローパフォーマー社員)への対応実務 ~適正な評価・教育支援・最終的な退職対応までの全体像~

「仕事の覚えが悪い」「与えた業務が進まない」「周囲の負担になっている」——

そうした“能力不足”の社員、いわゆるローパフォーマー社員の存在に、現場が困り果てているケースは少なくありません。

企業における問題社員の一類型として、能力不足型の社員は、明確なルール違反がないために懲戒処分などが難しく、対応に時間も労力もかかるため、放置されがちです。

しかし、こうした社員への対応を誤れば、職場の士気や生産性が低下し、組織全体への悪影響につながります。

本稿では「能力不足の問題社員」への実務対応について、法的観点と人事労務の実態に基づいて、段階的に整理します。

1 能力不足では「簡単に辞めさせられない」のが現実

日本の労働法では、能力不足を理由とした解雇には非常に厳しい制限があります。

労働契約法第16条は、「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は無効」と定めており、単に「期待した成果が出ない」「成績が悪い」といった理由では、解雇は成立しません。

実際の裁判例でも、「改善のための指導を行ったか」「他の業務への転換可能性を検討したか」といった企業側の努力があったかどうかが厳しく問われています。

つまり、単に「できないから辞めてもらう」ではなく、「できるように支援してきたが、それでも改善が見込めなかった」というプロセスが重要視されるのです。

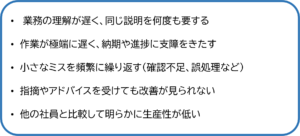

2 ローパフォーマーの見極めと典型的特徴

能力不足型の社員を見極めるには、次のような行動特性に着目する必要があります。

これらの特徴が単発で見られるのではなく、一定期間継続的に現れている場合、その社員はローパフォーマーとして適切な対応が必要とされる段階にあるといえます。

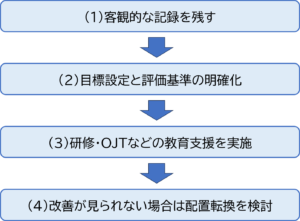

3 実務での対応ステップ:記録と改善支援を積み重ねる

対応にあたっては、以下のような段階を踏むことが実務的にも法的にも求められます。

(1)客観的な記録を残す

まず重要なのは、「主観」ではなく「事実」に基づいて問題を認識することです。

例えば、「この社員は仕事が遅い」ではなく「資料作成に通常1時間のところ、3時間かかっていた」など。

業務日報、報告書、業務進捗表などを活用し、記録を日々積み重ねましょう。

(2)目標設定と評価基準の明確化

「何が求められているか」「どこまでできていないのか」を可視化するため、評価基準を言語化・数値化し、本人と共有します。

例えば、「入力ミスを月5件以内に減らす」「クレーム件数ゼロを3ヶ月継続」など、達成可能な基準が望ましいです。

(3)研修・OJTなどの教育支援を実施

「改善の機会を与えること」は法的にも大きな意味を持ちます。

OJT(On-the-Job Training)や定期的な指導・面談を通じて、指導実績を作っていきましょう。

研修参加記録や面談メモなどを残すことで、「十分な支援を行ってきた」と証明できます。

(4)改善が見られない場合は配置転換を検討

特定の業務に適性がないだけで、他業務では能力を発揮する可能性もあります。

例えば、営業部門で成果が出せない社員を事務職へ異動させるなど、本人の特性と職務のマッチングを再検討しましょう。

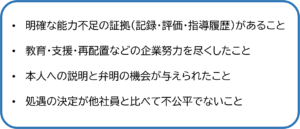

4 最終手段としての退職勧奨・普通解雇の進め方

上記の支援や配置転換を行っても改善が見込めない場合、最終手段として「退職勧奨」や「普通解雇」が検討されます。

ただし、これらの対応は高い法的リスクを伴うため、以下の条件を満たす必要があります。

退職勧奨はあくまで「本人の意思に基づく退職の合意」であるため、強要にならないよう慎重に対応を進めましょう。

弁護士や社労士の助言を受けながら進めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

5 現場での落とし穴:評価者の感情・偏見・記録漏れ

ローパフォーマー社員への対応では、評価者の「感情的対応」や「記録漏れ」が問題になることが少なくありません。

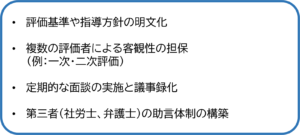

企業としては以下のような管理体制を整えておくことが不可欠です。

これらの体制が整っていれば、評価者の恣意性や偏見を排し、正当性のある対応が可能となります。

6 まとめ:育成と出口の両輪で人材マネジメントを強化する

能力不足の社員に対して、単に「辞めさせたい」と考えるのではなく、「どのように育てるか」「どのような支援が可能か」、そして「どう出口戦略を取るか」——

この両輪を意識することが、現代の人材マネジメントにおける基本です。

問題社員は「放置しても解決しない」が、「対応しすぎても訴訟リスクがある」存在です。

だからこそ、記録・評価・教育支援・専門家との連携といった複合的な対応策が不可欠です。

問題社員の対応力こそ、組織の健全性を映す鏡であり、企業の持続可能性を左右する重要な経営課題なのです。

7 さいごに:ローパフォーマーが生まれる職場環境の見直しも不可欠

ローパフォーマー社員の対応というと、どうしても「個人の資質や能力」に焦点が当たりがちです。

しかし、同じ人材でも、配属先や上司、組織文化によってパフォーマンスが大きく左右されることもあります。

つまり、本人の能力不足に見えていた問題が、実は職場環境とのミスマッチやマネジメントの課題に起因している可能性もあるのです。

たとえば、新人研修が不十分だったり、配属直後のフォロー体制が整っていなかったりする場合、本来は適応できるはずの社員も「つまずき」を繰り返し、結果的にローパフォーマーと誤認されることがあります。

また、指導方法が属人的で一貫性がなく、「何をどう改善すればいいのか分からない」まま、評価が下がっていくという不幸なケースも見受けられます。

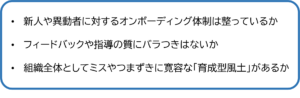

そのため企業としては、問題社員が発生した際に単に個人を責めるのではなく、以下のような職場環境や仕組みの整備状況もあわせて点検する姿勢が求められます。

これらの点を見直すことで、そもそも社員が「ローパフォーマーにならない」職場づくりが可能となります。

問題が個人のパフォーマンスとして顕在化する前に、職場全体でその芽を摘み取ることが重要です。