SNSで会社の悪口や内部情報を公開してしまう問題社員への対応

近年、SNSは私たちの生活に深く浸透し、個人が自由に情報を発信できる強力なツールとなりました。しかし、この自由な発信が、時に企業にとって深刻なリスクとなることがあります。社員が匿名アカウントや本名で、会社の悪口を言ったり、内部情報を漏洩したりするケースが後を絶ちません。こうした「SNS炎上」は、企業のブランドイメージを毀損し、顧客や取引先からの信頼を失わせるだけでなく、機密情報の漏洩によって直接的な経営リスクにもつながります。

「問題社員」と一括りにされがちな彼らへの対応は、単に懲戒処分を下すだけでは根本的な解決にはなりません。法律、就業規則、そして何よりも「人」という視点から、多角的にアプローチすることが不可欠です。本稿では、SNS問題に直面した企業が、どのように対処すべきか、そしていかにして未然に防ぐかについて、具体的なステップを解説します。

1 問題発生時の初動対応-冷静な事実確認と証拠保全

SNSでの投稿が発覚した際、経営者や総務担当者がまず抱く感情は、怒りや戸惑いでしょう。しかし、感情的な対応は事態をさらに悪化させるリスクがあります。まずは冷静になり、以下の初動対応を徹底してください。

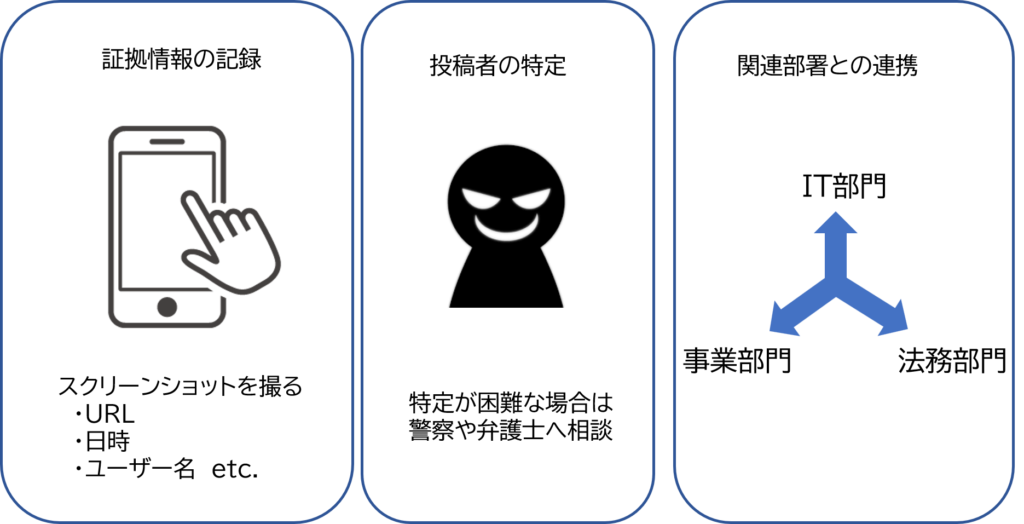

・投稿内容の正確な把握と保全

投稿のスクリーンショットを撮り、URL、日時、ユーザー名など、投稿に関連するすべての情報を記録します。

投稿が削除される可能性があるため、迅速な対応が求められます。

スクリーンショットは、将来的に懲戒処分や法的措置を検討する際の重要な証拠となります。

・投稿者の特定

投稿内容から投稿者が誰であるか、確証を持って特定できるかを確認します。匿名アカウントの場合、投稿内容が職務内容や社内の出来事にあまりに具体的である場合、投稿者特定の大きな手掛かりとなります。

投稿者の特定が困難な場合は、警察や弁護士に相談し、発信者情報開示請求も検討してみてください。

・関連部署との連携

投稿が事業部門や法務部門、IT部門など、他の部署に影響を及ぼす内容である場合は、すぐに連携を取ります。

特に機密情報や個人情報が漏洩している場合は、即座に専門部署と連携し、被害の拡大を防ぐ措置を講じる必要があります。

2 問題社員への具体的な対応-聴取と処分

事実確認が完了したら、いよいよ問題社員本人への対応に進みます。

この段階では、感情的にならず、就業規則と法的な根拠に基づいた対応を心がけることが極めて重要です。

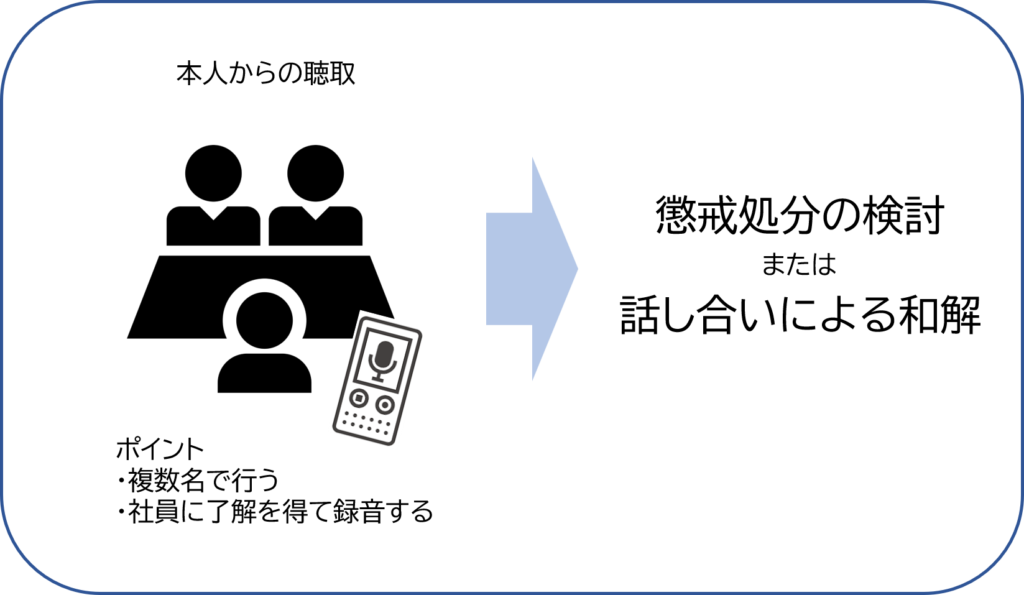

・本人からの聴取

投稿の意図や背景について、本人から丁寧に聞き取りを行います。

「なぜそのような投稿をしたのか」「会社のどのような点に不満があったのか」など、客観的な事実だけでなく、本人の感情にも耳を傾けることで、問題の根本原因が見えてくることがあります。

聴取は複数名で行い、記録を残すことが望ましいです。

本人に断った上で録音をするとよりよいでしょう。

・就業規則に基づく懲戒処分の検討

SNSに関する規定が就業規則に明記されているかを確認します。

規定に則り、投稿内容の悪質性、会社への影響度、本人の反省の有無などを総合的に判断し、懲戒処分(譴責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇など)を検討します。

懲戒処分は、客観的かつ合理的な理由に基づき、社会通念上相当と認められるものでなければなりません。安易な懲戒解雇は、不当解雇として争われるリスクがあります。

・和解と再発防止の話し合い

事案によっては、懲戒処分ではなく、本人との話し合いを通じて問題解決を図ることも有効です。

本人が深く反省している場合や、事案が比較的軽微な場合は、反省文の提出や再発防止策の約束を求め、事態の収束を図ることも一つの選択肢です。

3 法的措置の検討-損害賠償と刑事罰

SNSでの投稿が会社の信用や財産に深刻な損害を与えている場合、法的措置も視野に入れる必要があります。

・民事上の損害賠償請求

名誉毀損や信用毀損、営業妨害が認められる場合、会社は投稿者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

損害額の算定は容易ではありませんが、弁護士と連携し、法的措置を進めることで、会社としての毅然とした態度を示すことができます。

・不正競争防止法違反

投稿内容が「営業秘密」に該当する場合、投稿者は不正競争防止法違反として、民事上の責任だけでなく、刑事罰(10年以下の懲役もしくは2,000万円以下の罰金、またはその両方)の対象となる可能性があります。

「営業秘密」とは、以下の3つの要件を満たすものです。

◆秘密管理性(アクセス制限やマル秘表示など)

◆有用性(事業活動に役立つ技術上または営業上の情報)

◆非公知性(公然と知られていない情報)

4 未然防止策-事前の準備が鍵

問題が起きてから対処するだけでなく、日頃からこのような問題を未然に防ぐための対策を講じることが最も重要です。

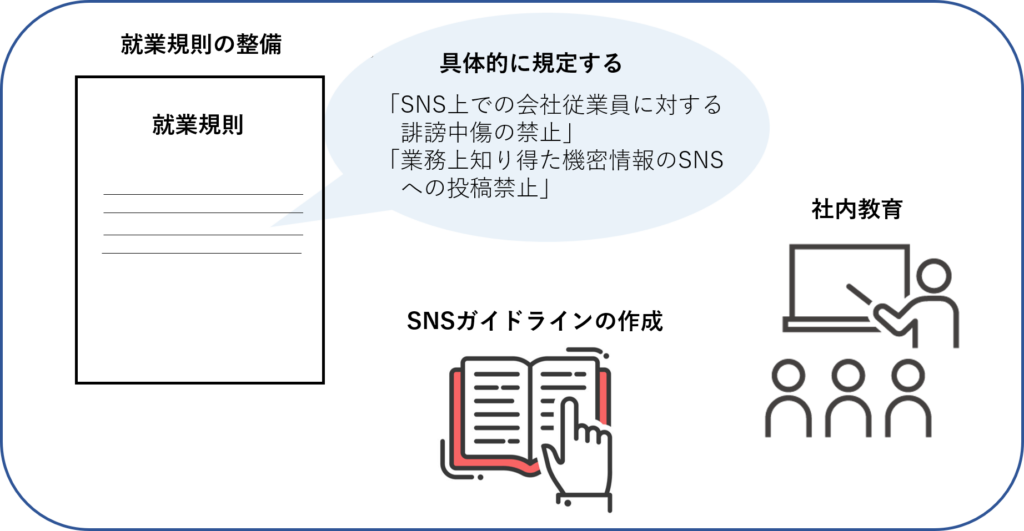

・就業規則の整備と周知徹底

就業規則にSNS利用に関する規定を明確に盛り込み、入社時や定期的な研修で周知徹底を図ります。

「SNS上での会社や従業員に対する誹謗中傷の禁止」「業務上知り得た機密情報のSNSへの投稿禁止」など、具体的に記載することが重要です。

・社員教育とコミュニケーションの強化

新入社員研修や定期研修で、SNS利用のルールだけでなく、情報セキュリティの重要性を徹底的に教育します。

社員が日頃から抱えている不満や意見を吸い上げるための社内相談窓口や面談制度を設け、風通しの良い組織文化を醸成することも、不満の「ガス抜き」となり、SNS炎上リスクを低減させます。

・SNSガイドラインの作成

就業規則とは別に、SNS利用に関する詳細なガイドラインを作成する企業も増えています。

「個人の意見は、あたかも会社の公式見解であるかのように受け取られる可能性がある」といった、SNS利用の心構えや具体的な注意点を分かりやすく示します。

まとめ

SNSでの会社の悪口や内部情報の公開は、単なるマナー違反ではなく、企業の存続を揺るがす重大な問題です。しかし、感情的に反応するのではなく、就業規則や法律に基づき、冷静かつ段階的に対応することで、事態の悪化を防ぎ、適切に解決することができます。

同時に、最も重要なのは、問題が起きる前に、就業規則の整備、社員教育、そして社内のコミュニケーション強化といった予防策を徹底することです。社員が「この会社で働くことに誇りを持てる」「不満があれば、きちんと話を聞いてもらえる」と感じられる組織づくりこそが、SNS問題の根本的な解決策となるのです。

専門家へ相談を

弊所では、SNSで会社の悪口や内部情報を公開してしまう問題社員をはじめ、広く問題社員対応に関するご相談を承っております。

問題社員対応でお困りの企業様は是非一度弊所へご相談ください。