従業員からあっせん申請をされたら……

従業員からあっせん申請をされたら……

会社と従業員との間の紛争を解決する手段の一つに、労働局で行われる紛争調整委員会による「あっせん」があります。

あっせんは、弁護士や大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家が話し合いの仲立ちをし、会社と従業員との間の紛争の解決を図る制度です。

従業員から労働局にあっせんの申請がされると、労働局から会社に対しあっせんが開始されたことと、あっせんに応じるかどうかの意向確認の通知が送られてきます。

従業員からのあっせん申請に対し、会社にはあっせんに応じる義務はありません。仮にあっせんに応じなかったとしても、裁判の欠席判決のように、申請した側の言い分が全面的に認められる法的拘束力が生じるわけではありません。会社があっせんに応じなければその時点であっせん手続きは終了します。

実際に、厚生労働省がまとめたデータによると、令和5年度にあっせんの申請があった事案のうち、相手方(主に会社側)があっせんに参加しなかったために打ち切られたケースは40%以上に上っており、会社があっせんに応じない事例はかなり多いといえます。

(出典:厚生労働省「令和5年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」)https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001306686.pdf

従業員からのあっせん申請に応じなかったらどうなるか

では、従業員からあっせん申請がされ、これに応じなかった場合、どういった事態になることが考えられるでしょうか。

あっせん申請は、労働局に備え付けまたはウェブサイトからダウンロードした申請書に必要事項を記載して都道府県労働委員会事務局に提出します。申請書に記載する内容はそこまで難しいものではありません。申請書の作成に当たっては、労働局の職員に相談も可能です。

従業員自ら書類を作成してあっせん申請をしてくるくらいですから、申請者である従業員は、事案に対して強く思い入れがある場合が多いです。

そのような中で会社があっせんに応じなかった場合、従業員が次の手段として労働審判の申立や裁判提起に踏み切る可能性は十分に考えられます。

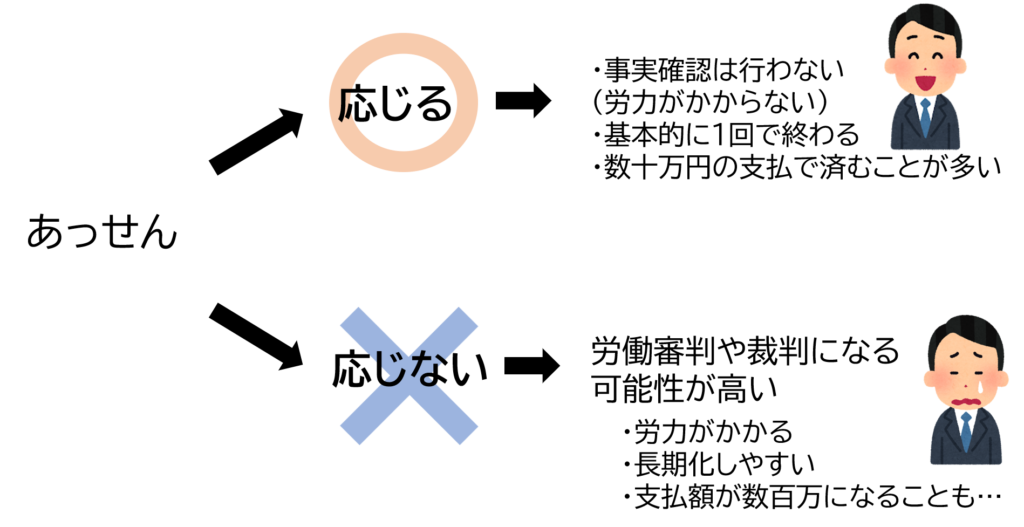

あっせんではあまり事実関係の確認は行わず、いくらであれば解決できるのか、という点を主軸に話が進みますが、労働審判や裁判では詳細な事実確認や法的議論が行われますので、あっせんに比べると大変に労力がかかります。

また、あっせんでは基本的に期日は1回で終了しますが、裁判では期日の回数に制限がなく、長期化する傾向があります。解決までに1年以上がかかることもよくあります。労働審判では期日は3回以内と決まっていますが、その短い期間の中で申立人(従業員)からの主張に対し詳細に反論をしていかなければなりませんのでこれもまた大変なことです。

さらに、あっせんの結果従業員に支払う額についても、あっせんでは数十万円程度の額で収まることが多いですが、労働審判や裁判になると数百万単位の支払を余儀なくされることも多々あります。

加え、あっせんは非公開で行われ紛争当事者のプライバシーは保護されますが、裁判は公開での手続となるため、場合によっては傍聴人がいることも考えられます。

以上のとおり、あっせんは手続が迅速かつ簡便であり、さらに、従業員への支払額も抑えられる傾向にあります。それであれば、あっせん申請に応じた方が、会社側にとっても有益であるといえるでしょう。

専門家へ相談を

弊所では、会社側からの労使問題全般について、幅広くご相談を承っております。

労働者側からあっせん申請をされてお困りの企業様は是非一度弊所へご相談ください。