レターパックは相手へ手紙が届いたことの証拠になるか

レターパックの種類

レターパックとは、A4サイズ、4kgまでの郵便物を全国一律料金で送ることのできる封筒のことです。

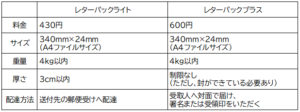

レターパックには、レターパックライトとレターパックプラスの2種類があります。

それぞれ違いは以下のとおりです。

レターパックの発送手順

レターパックの発送手順は以下のとおりです。この手順は、レターパックライト・レターパックプラスのどちらでも共通です。

① 郵便局窓口やコンビニエンスストア等でレターパックを購入する

② 送り先の宛名と差出人(リターンアドレス)を記入し、送りたい書類などを入れる

③ 「ご依頼主保管用シール」を剥がしたうえで、郵便ポストに投函するか、郵便局の窓口に持ち込む

レターパックライトとレターパックプラスはそれぞれ書類を送ったことの証拠づくりとして有効かどうか

レターパックライトとレターパックプラスの最大の違いは、配達方法です。

レターパックライトは送付先の郵便受けに配達されますが、レターパックプラスは郵便局員が受取人に対面で届け、署名または受領印をもらいます。

配達方法に違いはありますが、レターパックライト・レターパックプラスのどちらでも、「ご依頼主保管用シール」に記載された問い合わせ番号を「郵便追跡サービス」(https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search)に入力すれば、インターネットで配達状況を確認できます(追跡期間は、郵便物が郵便局に引き受けられてから100日間です。)。

「ご依頼主保管用シール」と郵便追跡サービスの検索結果をプリントアウト、またはスクリーンショットで保存しておけば、郵便物の配達記録として残すことができます。

そのため、レターパックライト・レターパックプラスのいずれも、書類を送った証拠づくりとして有効です。

レターパックライトとレターパックプラスのどちらを使えばいいか?

少し難しい話になりますが、契約の解除や金銭の支払いを催促するような通知を相手に送った場合、法律上はその通知が相手に届いた時点で効力が発生するとされています。

(民法第97条1項 「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」)

ただし、「相手が実際に通知を直接受け取ったかどうか」は、必ずしも重要ではありません。

たとえば、弁護士が重要な内容を内容証明郵便で送った場合、相手が不在でも「不在連絡票」(郵便局からの通知)が入っていれば、普通は「受け取れる状態にあった」と考えられます。

この点で参考になる判例があります(最判平成10.6.11)。

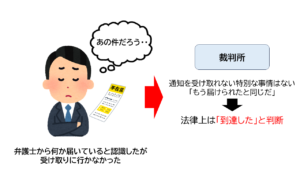

この事件では、受取人は不在連絡票を見て「弁護士から何か届いている」と認識していました(不在連絡票には差出人の名前が記載されています)。また、これまでの経緯から通知の内容も概ね推測でき、長期間家を空けていたなどの通知を受け取れない特別な事情もありませんでした。

なのに「仕事が忙しい」として受け取りに行かなかっただけなので、裁判所は「もう届けられたと同じだ」とみなされる、つまり、法律上は「到達した」と判断しました。

簡単に言えば、

「受け取ろうと思えば受け取れたのに、それを放置していた場合は、通知が届いたものとみなされる」

ということです。

この点、レターパックライト・レターパックプラスのいずれでも、通知が届いたという証拠を残すことができるため、どちらを利用しても法律上の効力に違いはないといえます。

ただ、レターパックプラスは、レターパックライトとは異なり、受取人の印鑑やサインが必要です。

そのため、配達時に受取人が不在で再配達や郵便局への受け取りがされない場合、郵便物が返送される可能性がありますので、相手に文書を送付したいが受け取られずに返送されるのは避けたい場合には、レターパックライトを利用した方がいいでしょう。

弊所でも、レターパックライトを利用することが多いです。