遅刻・欠勤を繰り返す問題社員への対応実務〜記録・手続・法的視点を備えた現実的アプローチ〜

「また今日も遅刻か……」「昨日も突然の欠勤だったな」

こうした声が職場で頻繁に聞かれるようになったとき、組織の生産性やモラルの低下が深刻化しているサインかもしれません。

とりわけ中小企業では一人ひとりの社員の働きが企業活動に与える影響が大きく、「遅刻や欠勤を繰り返す問題社員」への対応を後回しにすることで、職場全体の信頼関係が揺らぐこともあります。

本稿では、こうした問題社員への対応を、実務と法的視点の両面から解説します。

1 「性格」ではなく「行動」を見る:問題社員対応の基本原則

問題社員に共通するのは、「注意しても改善されない」「自覚が乏しい」「職場の秩序に悪影響を及ぼす」といった特徴です。

一方で、法的な視点からは「どんなに性格が扱いにくくても、行動が基準に達していない限りは処分できない」という前提が立ちはだかります。

そこで重要になるのが、「性格ではなく行動」に着目することです。

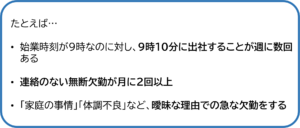

これらは性格ではなく、明確に就業規則違反として把握できる「行動」や「事実」です。

こうした客観的事実をもとに対応を組み立てることが、実効的かつ法的に妥当な問題社員対応の第一歩となります。

2 問題社員の典型パターンと初期対応のポイント

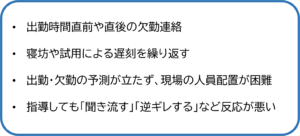

勤怠不良型問題社員」の典型的な行動には以下のような傾向があります。

こうした状況では、まず就業規則や社内方針に基づいた「注意・指導」のステップを踏むことが重要です。

特に初期対応で重要なのが、「私的理由による勤務時間の変更や欠勤は原則認めない」という原則の明確化と、「記録に残す」ことです。

口頭注意だけでは、後に「そんなことは言われていない」と否定されるリスクがあるため、少なくとも注意内容と日付は社内の記録として残しておくことを徹底すべきです。

3 段階的な注意と記録の積み重ねが懲戒処分の基盤になる

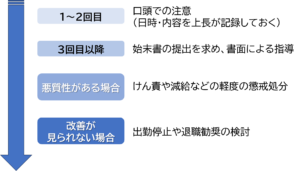

遅刻や欠勤が繰り返される場合でも、いきなり懲戒処分に踏み切ることは原則として不適切です。

懲戒処分には「相当性」「手続的適正」「平等性」などが問われるため、段階的な注意・指導・記録の積み重ねが不可欠です。

ステップ別の対応例:

特に「始末書」は、社員本人に自分の非を自覚させると同時に、企業側にとっては後の処分や訴訟対応における重要な証拠資料となります。

また、注意や処分を行う際には、必ず「再発防止を求める」「改善がない場合には次の措置もあり得る」と明示し、段階的対応の正当性を確保することが求められます。

4 懲戒処分における注意点:ルールと手続が命綱

懲戒処分は「就業規則に基づく」「手続が適正である」「他社員と比べて公平である」ことが大前提です。

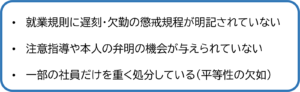

特に裁判で処分の有効性が争われた場合、企業が不利になりやすいのは以下のようなケースです。

仮に、処分の理由が正当であったとしても、こうした手続的ミスがあると「処分は無効」と判断されてしまう可能性があります。

そのため、処分の前には必ず「聴取」「弁明の機会」「記録作成」を実施し、客観的な証拠を整えておくことが実務的には非常に重要です。

5 解雇ではなく「退職合意」へ導く柔軟な道筋

多くの経営者が「この社員には辞めてもらいたい」と感じたとき、まず頭に浮かぶのが「懲戒解雇」や「普通解雇」かもしれません。しかし、日本の労働法制では、よほどの理由がない限り、解雇は容易に認められません。

そこで現実的な選択肢となるのが「退職勧奨(合意退職)」です。

退職勧奨は、企業側が一方的に退職を強制するのではなく、「これまでの経緯」「本人の将来の再出発」「退職条件」などを丁寧に説明し、合意によって雇用関係を終了させる方法です。

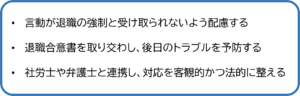

特に実務では以下のような点に注意しながら進めることが重要です。

退職勧奨は、「うまくいけば円満解決、失敗すればパワハラや違法解雇のリスク」とも言われる難易度の高い対応ですが、記録と証拠をベースに、丁寧に対話を重ねることが成功の鍵となります。

6 最後に:勤怠不良を放置しない文化づくりを

「遅刻や欠勤くらいで……」という甘い判断が、後々の職場環境やコンプライアンスに深刻な影響を与えることは少なくありません。

他の社員が「不公平だ」「あの人だけ注意されない」と感じることで職場全体の士気が下がり、優秀な人材が離職するリスクも高まります。

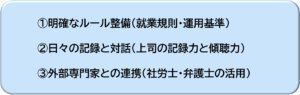

だからこそ、企業には次の3つが求められます。

「問題社員」問題の本質は、社員本人だけにあるのではなく、対応できない・放置してしまう「企業体質」にあるとも言えます。

自社の就業規則や記録体制、注意指導のフローを今一度見直すことが、将来的な人材マネジメントの基盤強化につながります。