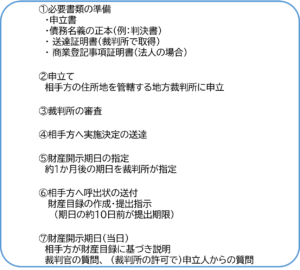

財産開示手続の流れ

「財産開示手続とは」で、裁判所を通じて債務者がどういう財産を有しているかを述べさせる手段として「財産開示手続」という手続きがあることを述べました。

本コラムでは、財産開示手続の申立ができる人や手続きの流れについてご説明します。

財産開示手続の申立てが出来る人

判決や支払督促、公正証書、家事審判書や和解調書など、相手方に対して強制執行ができる書面を持っている人のみが申立をすることができます。

ただし、単に判決などを得ているというだけでは足りず、強制執行ができる状況にあることが必要です。

例えば、判決で言えば、「仮執行宣言」が付されている、または「執行文」という強制執行のためのお墨付きを得ていることが必要になります。お墨付きを得た書面のことを「執行力ある債務名義の正本」と言います。

また、知っている財産に対して強制執行の手続きをしたけれども全額回収できなかった(申立日より6か月以上前のものは除きます)、もしくは、知っている財産があったとしてもその財産に対して強制執行を行っても全額回収できない状況であることも必要です。

なお、相手方が申立日の3年以内に財産開示手続において財産の内容を裁判所に述べたことを申立人が知っている場合には、財産開示手続を利用することはできません。

どこの裁判所に申し立てるか

裁判所を利用する場合、申立の種類によって、申立ができる裁判所が決まっています。

財産開示手続の場合、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に申立をすることになります。

必要書類

申立に必要な主な書類は以下のとおりです。

・申立書

・執行力ある債務名義の正本

・送達証明書(判決などが相手方に送られていることを証明する書類です。判決などの言い渡しをした裁判所に申請して取得します。)

・(申立人もしくは相手方が法人の場合)商業登記事項証明書

申立後の流れ

財産開示手続の申立を行うと、裁判所は申立の内容を確認します。

申立書や添付書類に不備がなければ、裁判所は財産開示手続の実施決定を行います(不備があれば裁判所から補正の指示があります。)。

実施決定に対しては、相手方が不服申立を行うことができます(もっとも、実際に不服申立がされることはほとんどありません。)。

実施決定が相手方に送られ、不服申立の期限が過ぎると実施決定は確定します。

実施決定が確定すると、約1か月後の日に財産開示期日が指定されます。

財産開示期日が指定されると、裁判所から相手方に対し、期日の呼出状を送付するとともに、財産目録の作成・提出の指示がされます。財産目録の提出期限は、財産開示期日の概ね10日くらい前です。

財産開示期日では、相手方が財産目録にもとづいて自分の財産の状況について述べます。

裁判官から質問がされることもありますし、申立人が事前に質問事項を裁判所に提出し裁判所の許可を得たうえで、申立人から直接相手方に質問することもできます。

なお、裁判所から相手方に対し、虚偽の陳述を行った場合には処罰される可能性がある旨の説明がされ、相手方は真実を述べる旨の宣誓を行った上で、裁判官や申立人からの質問に回答することとなっています。

弁護士にご相談ください

財産開示手続のおおまかな流れは以下のとおりです。

弊所では、財産開示申立に関するご相談・ご依頼を広くお受けしております。

債権の取り立てに関してお困りの方は是非、一度弊所までご連絡ください。