退職者による顧客の引き抜きを防ぐ方法と引き抜きへの対応策

退職した営業担当社員が同業他社に転職し、会社の顧客に営業をかけて引き抜かれてしまい大変困っている、この元営業担当社員の引き抜き行為を辞めさせたいがどうしたらいいか、といったことでお悩みの経営者の方も多いのではないでしょうか。

弊所でもこのような経営者の方々からご相談を受けることがよくあります。

このような顧客の引き抜きを防止するためには、事前に制度を整備しておく必要があります。

本コラムでは、退職した従業員による顧客の引き抜きを防ぐ方法とその対応策について解説していきます。

会社の機密情報の不正使用を立証するのは難しい

多くの会社では、「営業秘密、顧客等の企業秘密は、在職中はもとより退職後といえども、決して不正な使用をしないこと。」といった内容が含まれてている入社誓約書を入社時に従業員に差し入れさせていることと思います。

例えば、元従業員に対し、「入社誓約書に違反し弊社の営業秘密を不正使用している。即刻不正利用を停止するよう請求するとともに当社が被った損害の賠償請求をする。」といった内容証明を送ったとします。

この場合、元従業員からは「顧客情報の使用はしていません。仮に情報の使用があったとしても不正な利用はしていません。」という回答が来ることでしょう。

会社側が不正利用の事実を立証する立場にあるところ、元従業員が顧客情報を使用していることを立証するのは容易ではありません(漏洩している可能性はとても高いと思いますが。)。

また、何をもって不正利用と言い得るのかも正直あいまいです。

残念ながら、上述のような内容が盛り込まれた入社誓約書を差し入れさせていたとしても、元従業員による顧客情報の不正利用を止めることはできないというのが実情なのです。

競業避止特約を結ぶ!

「不正使用してはならない」というような誓約書を結んでも、結局のところ、顧客情報の使用やその使用が不正であることの立証は非常に難いことを述べました。

では、顧客の引き抜きを防ぐためにどうすればいいかというと、元従業員との間で競業避止特約を結ぶことです。

競業避止とは、在籍中や退職後に、所属していた会社と競合する企業への転職や、競合する事業を自ら行うことを制限することをいいます。

禁止の対象を、元従業員が同業他社へ就職したり、競合する会社を設立したりすることとすれば、顧客情報の不正利用に比べ、立証の難易度はかなり下がります。ここに従業員との間で競業避止特約を結ぶ意味が出てきます。

元従業員が退職後に同業他社に就職することについては、憲法上職業選択の自由で保障されています。そのため、同業他社への就職を禁止したい場合には、別途合意をする必要があります。

ですが、従業員との間で競業避止に関する合意をしたとしても、その内容が無制限に認められるものではありません。

合意の内容が不当なものだと、仮に裁判で争われたときに、裁判所から公序良俗違反だとしてその合意が無効と判断されてしまいます。

では、どのような内容であれば競業避止特約の内容が有効であると認められやすくなるかについて、説明していきます。

①期間の制限

競合する会社に永久に就職してはいけないと制限しても、裁判所はその合意は無効と判断します。また、期間を2年と制限しても無効と判断された裁判例もあります。

裁判例から考えると、制限する期間として妥当なのは、半年から1年半くらいと考えます。

1年では短いとお考えになるかもしれませんが、1年くらいの期間があれば会社としても既存の顧客へ十分フォローができると思いますし、顧客としても、元従業員に対し1年間発注できないのであれば、今まで付き合いのあった会社に発注しようという考えになるでしょう。

②場所の制限

職種にもよりますが、例えば「会社の本店所在地及びこれに隣接する県」や「会社の本店所在地がある市町村及びこれに隣接する市町村」のように場所を限定すると有効とされる可能性が高まります。

③顧客の勧誘禁止に限定する

漠然と競業を制限したとしても、範囲が広すぎるとのことで裁判所からは合意を無効とされてしまいますので、何の競業を禁止するかを制限することで、合意の有効性が高まります。

顧客の引き抜きを防ぐ目的であれば、禁止事項は顧客の勧誘に限定するとよいでしょう。

④競業避止手当の支給

競業禁止は、労働者側からすると、退職後に今までいた業界での仕事を制限されるものでありかなりの不利益を被ることになります。

そのため、学説の中には、このような不利益を労働者に課す場合には、代償を必要とする(代償がなければ競業避止の合意は無効)という説もあります。

現在の裁判例では、代償の有無を合意の有効性を判断する材料とはしていません。

ですが、裁判例を調べたところ、競業避止特約の有効性が認められた裁判例では会社から従業員へ代償の支払がされていたものが多くありました。

ですが、退職時に数十万円など大きな金額を代償として支払うのは、心理的にも経済的にも難しいという会社が多いと思います。

そこでお勧めするのが、「競業避止手当」です。

競業避止手当の額は、毎月数千円程度で差し支えないと思います。

仮に、競業避止手当を月額5000円とした場合、年額は6万円、10年支払うと60万円となるので代償としてはそれなりの額となりますし、会社としても一括で支払うことに比べると経済的な負担は軽いです。

なお、競業避止手当の支払いに当たって、今までの給料の他に特別に支給する必要はなく、基本給のベースアップの時に一部を競業避止手当に充てるという方法で足りると考えます。

このように、競業を禁止する①期間、②場所、③内容を限定しつつ、④競業避止手当(代償)を支払えば、競業避止の合意が有効とされる可能性はかなり高くなります。

専門家に相談を

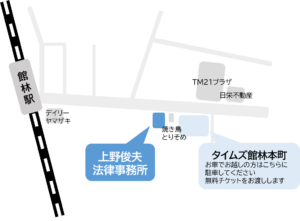

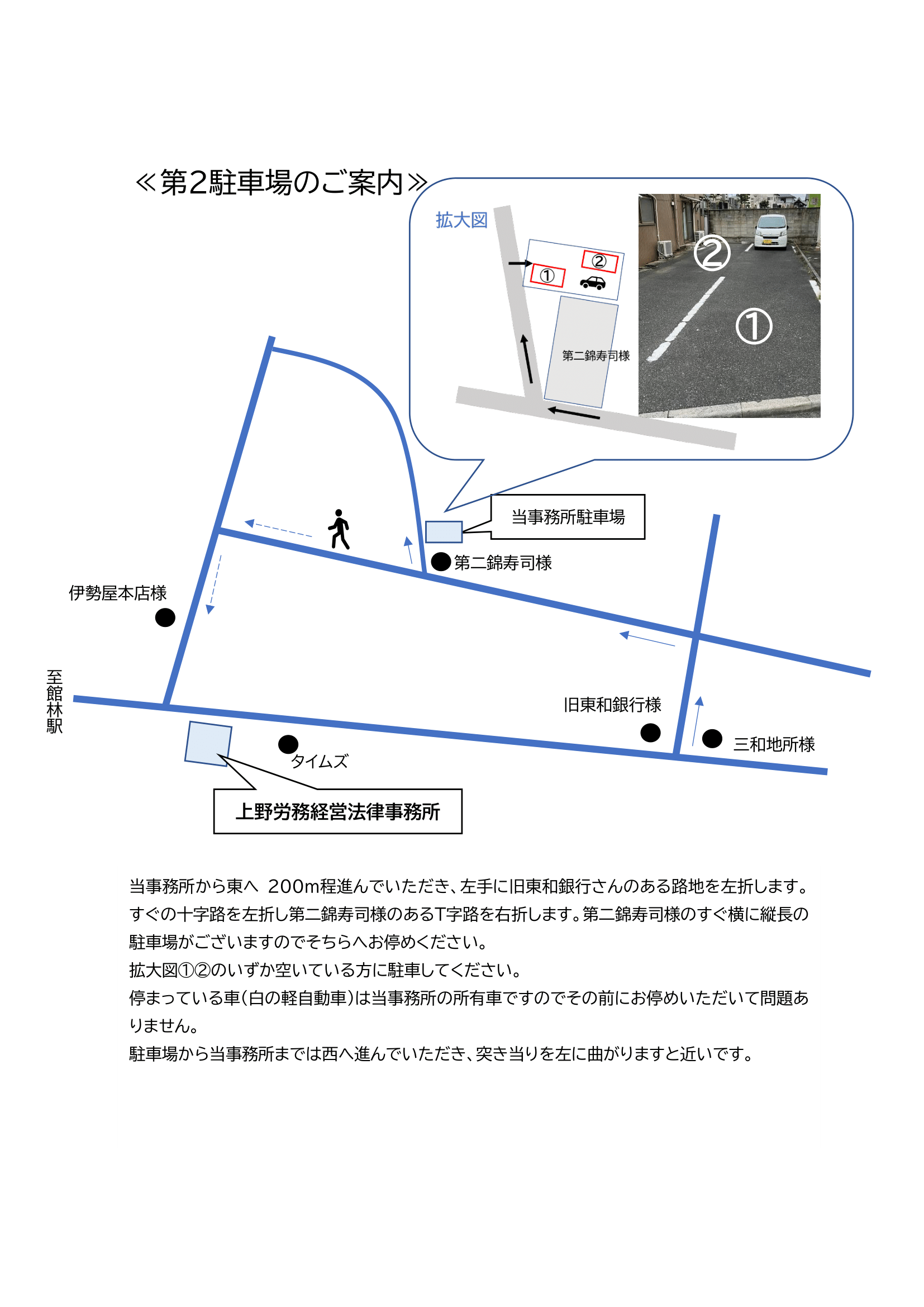

弊所では、競業避止特約の整備をはじめ、会社がトラブルに巻き込まれないようにするための制度設計に関し、広くご相談・ご依頼をお受けしております。 このような問題でお悩みの方は是非、一度弊所までご連絡ください。