相手が郵便物を受け取らない場合でも、裁判を起こすことはできる?

貸したお金を返してほしい、売掛金を支払ってほしい、交通事故で負った怪我の賠償や修理費の支払いを求めたい、など、相手方に対して何か請求する場合、相手方との間で話し合いで解決できればそれに越したことはありません。しかし、双方の言い分が平行線のままであったり、相手方に非があるにもかかわらず逆上してしまったりして、話し合いでは解決できない場合、裁判所に裁判を起こすという手段を取ることが考えられます。

裁判を起こすには、裁判所に訴状という書面を提出します。

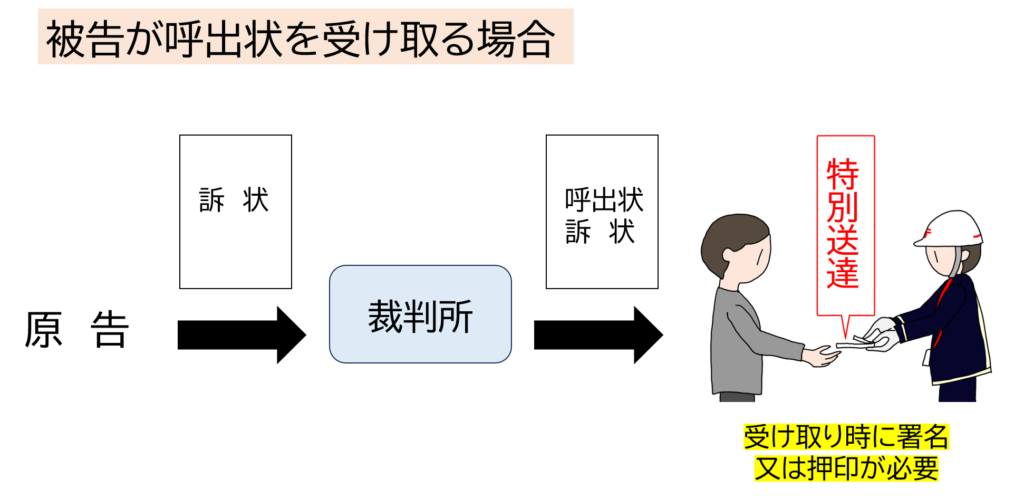

裁判所は訴状を受け取ったら、相手方(裁判の場合は「被告」といいます。)に対して訴状とともに「あなたに対して裁判が起こされました。ついては○月○日○時に裁判期日を開くので裁判所に来てください。」ということが書かれた呼出状を送付します。

裁判所は、訴状を送付するとき、「特別送達」という特殊な郵便を使います。

特別送達は、相手方に郵便局員から対面で渡され、受け取り時には署名または押印の必要があります。

裁判は、この訴状が相手方に届かないと始まりません。

しかし、相手方は確かに訴状に書いた住所地に住んでいるにもかかわらず、訴状が受け取られないということがままあります。

上述のとおり、特別送達は対面で渡さなければならないため、郵便局員が配達に行ったときに相手方が不在だと、不在票を置いて訴状を持ち帰らざるを得ません。

相手方が不在票を確認して再配達を依頼するか、休日や夜間に郵便局まで取りに行けばいいのですが、不在票の差出人欄に「●●地方裁判所」といった記載がされていることから「これは裁判所からの書類だ。面倒だから無視してしまおう。」などと相手方が考えて知らん顔をしてしまうケースがあるからです。

相手方が不在票を見ても受取に行かず、再配達依頼もしなかった場合には、訴状は裁判所に戻されてしまいます。

では、相手方が訴状を無視していれば裁判が始められないか、というとそんなことはありません。

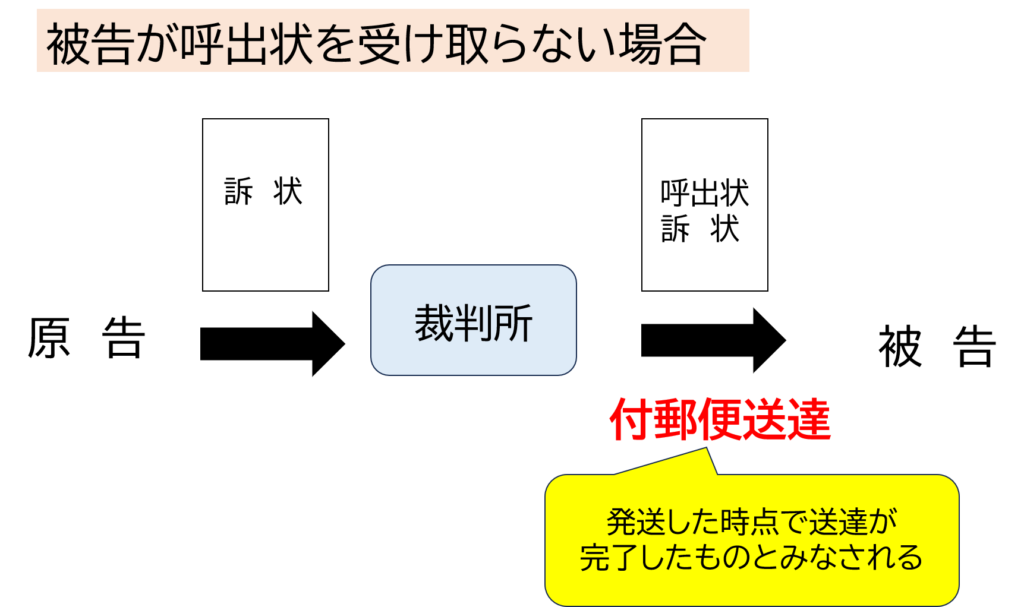

特別送達で訴状が送達できなかった場合の訴状の送達方法はいくつかありますが、その中の一つに「付郵便送達」という手段があります。

付郵便送達では、裁判所が書留郵便で訴状等を送付します。

仮に相手方が訴状等を受け取らなかったとしても、発送した時点で送達が完了したものとみなされますので、裁判手続きを進めることができるのです。

付郵便送達は、相手方がその住所地にいることが明らかで、かつ、就業先が不明である場合に用いられます。

なお、相手方が居住していることを証明するには、単に住民票がその住所にある、ということだけでは足りず、現実に居住していることを報告書にして裁判所に提出する必要があります。

弊所では、このように郵便物を受け取らない相手に対して請求をしたいといったお困りごとについて、広くご相談・ご依頼をお受けしております。

郵便物を受け取らない相手とのトラブルでお困りの方は是非、一度弊所までご連絡ください。