「残業代を含む」だけでは危険!固定残業代が無効とされた裁判例

事案の概要

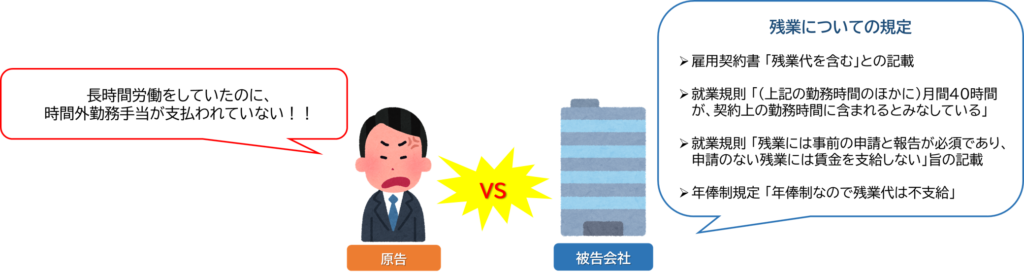

この事案は、被告である情報処理システム会社(以下「被告会社」)の元従業員である原告が、被告会社に対し、未払いの時間外勤務手当等の支払いを求めたものです。

原告は2015年5月に被告会社と労働契約を締結し、2018年12月まで勤務していました。

この労働契約では、勤務時間は午前9時30分から午後6時30分、休憩時間は1時間と定められていました。

給与は年俸制で、雇用契約書には「残業代を含む」と記載されていました。

被告会社の就業規則には「(上記の勤務時間のほかに)月間40時間が、契約上の勤務時間に含まれるとみなしている」という規定や、残業には事前の申請と報告が必須で、申請のない残業には賃金を支給しないという規定がありました。

また、年俸制規定には「年俸制なので残業代は不支給」との定めもありました。

原告は、長時間労働をしていたにもかかわらず、時間外勤務手当が支払われなかったとして、以下の請求を行いました。

①不法行為に基づく損害賠償請求

:時効消滅した期間(2015年12月11日~2017年1月10日)の未払い割増賃金相当額。

②労働契約に基づく未払い割増賃金請求

:時効が成立していない期間(2017年1月11日~2018年12月23日)の未払い分とこれに対する遅延損害金。

③労働基準法に基づく付加金請求

:未払い割増賃金に対する付加金とこれに対する遅延損害金。

これに対し、被告会社は、月給に固定残業代が含まれていると主張し、原告の実労働時間を否認しました。

また、未払い割増賃金の一部については時効を援用すると主張しました。

裁判では、固定残業代の有無、未払い割増賃金の額、損害賠償責任の有無、そして付加金支払いの要否とその額が争点となりました。

原告は、GPS記録や警備記録、メール送信時刻などを証拠として提出し、実労働時間の立証に努めました。

裁判所の判断

裁判所は、原告の請求に対し、以下の通り判断しました。

①固定残業代の有効性について

:被告会社の主張する「年俸に残業代を含む」という規定は、労働基準法37条の趣旨から逸脱していると判断しました。

労働基準法は、時間外労働に対する割増賃金の支払いを義務付けています。しかし、被告会社の契約内容では、基本給と残業代の区別が不明確であり、残業代が明確に算定できるとは言えませんでした。

したがって、裁判所は、被告会社が主張する年俸制は、固定残業代として有効ではないと判断しました。

②労働時間の認定について

:裁判所は、被告会社のタイムカードやシステムログイン・ログアウト記録、入退館記録、メール送信時刻、GPS記録などを総合的に考慮し、原告の実際の労働時間を認定しました。

そのうえで、被告会社が主張する労働時間より、原告の実際の労働時間は大幅に長いと判断し、その結果、原告が請求した未払いの割増賃金が存在すると認めました。

③付加金の支払いについて

:労働基準法114条に基づく付加金は、事業主が意図的に労働基準法に違反した場合に支払いを命じられるものです。

本件では、被告会社が固定残業代の有効性を認識していなかったとしても、労働基準法違反の事実を看過することはできないと判断されました。

特に、年俸制という雇用形態を利用して意図的に残業代の支払いを回避しようとした可能性が指摘されました。

④不法行為に基づく損害賠償請求について

:時効が成立している期間の請求について、裁判所は、不法行為に基づく損害賠償請求を認めました。被告会社の不誠実な対応や、未払い賃金が多額にのぼることを考慮すると、不法行為が成立すると判断しました。

これらの判断に基づき、裁判所は、被告に対し、未払い割増賃金と付加金の支払いを命じました。

一方で、原告の請求の一部は棄却され、訴訟費用は一部を被告が負担し、残りを原告が負担するとの判決が下されました。

弁護士の視点

1.固定残業代について

固定残業代について、雇用契約書では「残業代を含む」とされ、就業規則では「月間40時間が契約上の勤務時間に含まれるとみなしている」とされているところ、これが固定残業代として有効とは認められませんでした。

その理由は、基本給と固定残業代の区別が不明確であり、固定残業代の趣旨も明確ではないという点にあります。

個人的には、上記の規定であれば固定残業代だとある程度理解できるとも思えますが、裁判所は本件において、固定残業代について使用者側に厳しく解釈しています。

この判例からもわかるように、就業規則や契約書で固定残業代を定める際には、その算定方法や金額を分かりやすく規定することが望まれます。

2.労働時間について

本件では、携帯電話のGPS記録から事務所付近にいたとされる時間が労働時間と認定されました。会社側は「居酒屋でお酒を飲んでいた」と反論をしていますが、裁判所はこの反論は認めませんでした。

この判例が示すように、使用者側としてはきっちりタイムカードで時間管理をし、終業後は速やかに事務所から退出させるなどの労務管理が今後益々必要になってくると思います。

3.時効が成立している部分について不法行為に基づく損害賠償請求を認められたこと

かなりレアなケースかと思います。これは、使用者側が不誠実な対応をしたことがその原因とされています。

使用者側としては、交渉段階から誠実に対応しないとこのような厳しい判断をされる可能性が出てきますので、代理人としては気を付けねばいけないところかと思います。