降格は有効だが本俸減額は無効とした裁判例

事案の概要

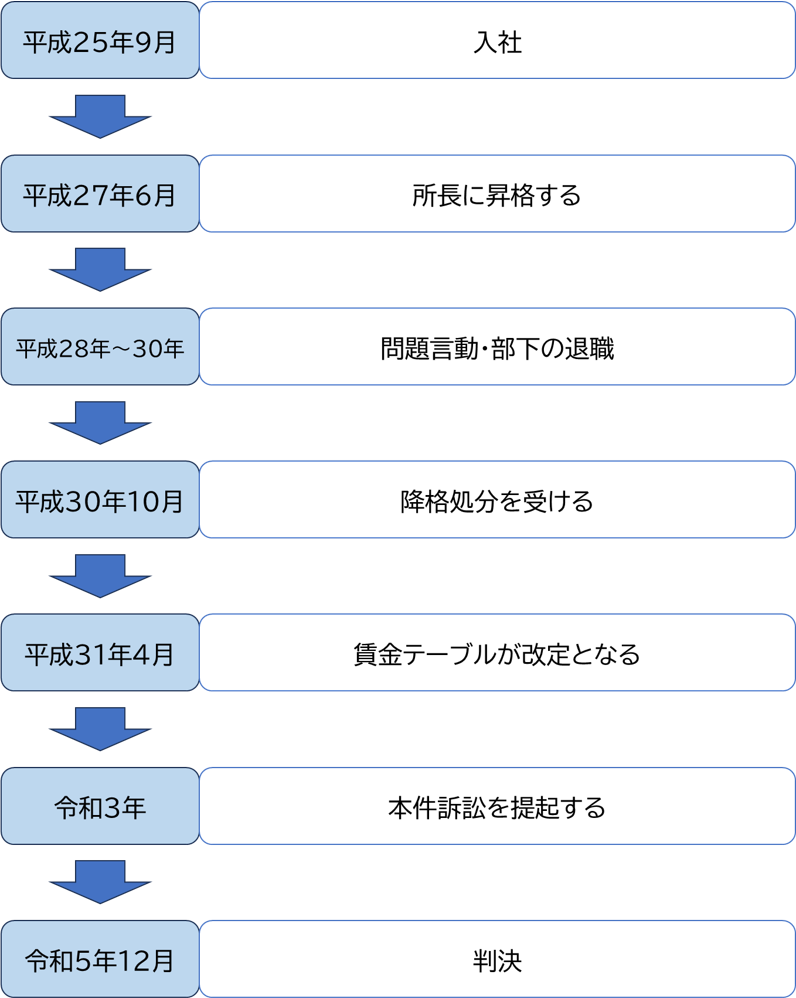

本件は、イベントホールや貸会議室の運営を行う会社(住友不動産ベルサール株式会社)に勤務していた従業員(原告)が、会社から管理職である「所長」職を解かれ、営業職に配置転換(降格)されたうえ、賃金を減額されたことについて、降格及び賃金減額の無効確認などを求めた事案です。

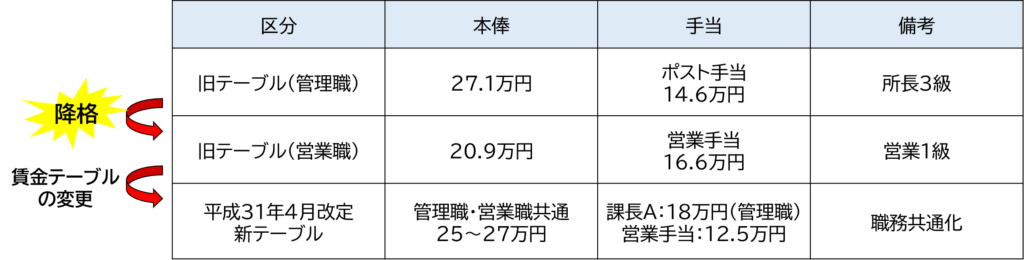

原告は平成25年に入社し、平成27年には営業部第三営業所長兼設営事業所長に昇格、職級は「所長3級」とされていました。その後、会社では平成31年4月に賃金テーブルを改定し、管理職と営業職の賃金体系を一本化するなどの見直しを行っていました。

ところが、原告は平成30年10月、会社から「所長」の職を解かれ、「営業職1級」とされ、月例賃金は41万7,000円から37万5,000円へと引き下げられました。

その後も新しい賃金テーブルにおいて、原告は営業職として7級に位置付けられ、ポスト手当も支給されなくなりました。

これに対し、原告は次のように主張して訴えを提起しました。

・管理職から営業職への降格には正当な理由がなく、無効である。

・降格に伴う賃金減額も、就業規則上の根拠を欠き無効である。

・降格等に至る会社の対応や、職場での従業員の行為は不法行為にあたる。

原告は、降格前の地位および相応の賃金・報奨金の支払い、さらには慰謝料等を請求しました。

一方、会社は、原告の管理職としての言動に問題があり、部下への威圧的な態度などにより職場に混乱を招いたことから、人事上の裁量として降格を行ったものであると主張しました。

裁判所の判断

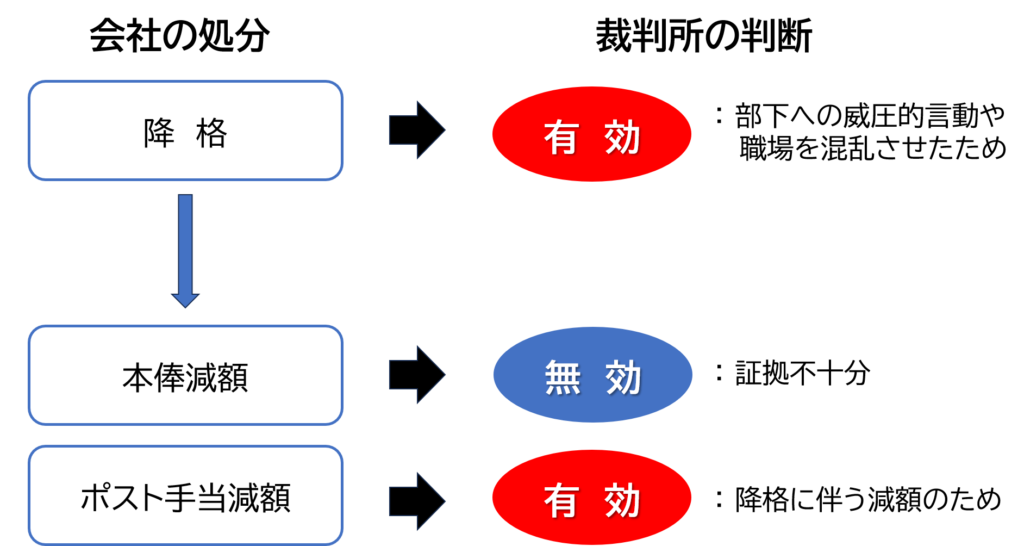

東京地方裁判所は、降格は有効であるが、本俸減額は無効と判断し、原告の請求を一部認容しました。

(1)降格の有効性

裁判所はまず、本件降格は会社の就業規則に基づく業務上の必要性に応じた人事権の行使であり、使用者に広い裁量が認められるとしたうえで、

「業務上の必要性がないにもかかわらず行われた場合」や「裁量権の濫用」に該当しない限り、有効とする立場を示しました。

その上で、証拠調べの結果、原告には次のような言動があったと認定しました。

・部下に対して威圧的な言葉を繰り返し、理不尽な叱責を行っていた。

・部下の業務能力や仕事量を考慮せず、一方的な指示や要求をしていた。

・こうした言動を理由に少なくとも2名の部下が退職していた。

さらに、原告は一度部下を持たない地位となった後も、再び部下を配置された際に同様の問題行動を繰り返していたと認定しました。

会社は、原告の言動により職場の部下が「疲弊しきっていた」と判断し、部下を守るために降格を行ったと説明しており、裁判所はこの判断を「十分に合理性を有する」と評価しました。

したがって、本件降格は会社の人事権の行使として裁量の範囲内にあり、無効とはいえないとされました。

(2)賃金減額の有効性

一方で、裁判所は、降格に伴う賃金減額のうち「本俸部分」の減額については無効と判断しました。

裁判所は、賃金は労働者にとって最も重要な労働条件であり、使用者が一方的に変更できるためには労働契約または就業規則上の明確な根拠が必要であると指摘しました。

その上で、会社の給与規程では「能力・実績等を参酌して昇給または降給できる」との定めがあるものの、具体的な減額事由や減額幅を示しておらず、賃金減額の根拠としては不十分と判断しました。

また、会社が運用していた「賃金テーブル」も、就業規則や賃金規程の一部としての法的効力を持つものとはいえず、従業員への周知も十分でなかったため、労働契約上の根拠にはならないとしました。

したがって、降格に伴う「本俸」の減額は無効であり、減額後の賃金との差額分について未払い賃金の支払いを命じました。

他方で、管理職に支給されていた「ポスト手当」については、職務内容に応じて支給されるものであり、降格により支給しなくなったことには就業規則上の根拠があるとして、有効と判断しています。

(3)報奨金・慰謝料請求について

原告は、降格が無効であれば管理職としての報奨金テーブルに基づき報奨金が支払われるべきと主張しましたが、裁判所は降格が有効である以上、この主張は理由がないと退けました。

また、不法行為に基づく慰謝料請求についても、降格の有効性を前提に棄却されています。

弁護士の視点

賃金減額は基本給の減額と手当の減額の2パターンに分けられます。

本件は基本給の減額について、どのような場合にいくら減額するかが就業規則に記載されておらず無効とされました。

基本給の減額についてどの程度就業規則に定めなければならないかは裁判例によってまちまちですが、何等級でいくらとなるかは就業規則に最低限定めないといけないでしょう。この定めが結構難しいです。

他方、手当については就業規則に定めるのはそれほど難しくなく本件でも定めがあって有効とされています。