ハラスメント

「職場のハラスメント防止対策」により、令和2年から、ハラスメントを防止するための措置が企業には義務付けられることになります。

その内容として、相談窓口の設置の義務化が検討されており、企業におけるハラスメント対策の重要度はますます高まっていくことと思われます。

令和元年5月29日のハラスメント規制法の成立によりパワハラなど多岐にわたるハラスメントへの対策義務が強化されることになります。

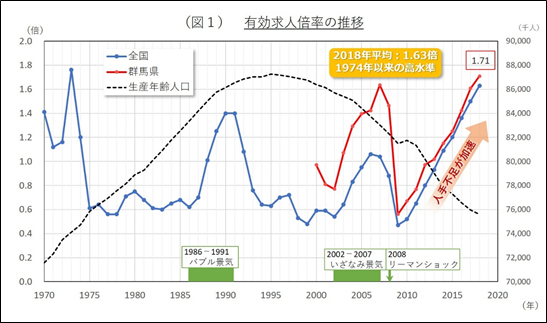

出生率の低下・高齢化によって、今、空前の人手不足時代を迎えています(図1)。

この人手不足は加速の一途をたどり、労働力の確保は、ますます困難なものになると予測され、従業員を辞めさせないことは極めて重要なことと言えます。

ところで、従業員はなぜ会社を辞めるのでしょうか。

ある転職情報サイトの退職理由を尋ねたアンケートでは、約4割が人間関係に対する不満を理由にしています。

人間関係のトラブルにより退職している人が多い以上、社員を辞めさせないために、人間関係のトラブルの最たるものといえるハラスメントは減少していなくてはおかしいはずです。

しかし、どうでしょう。

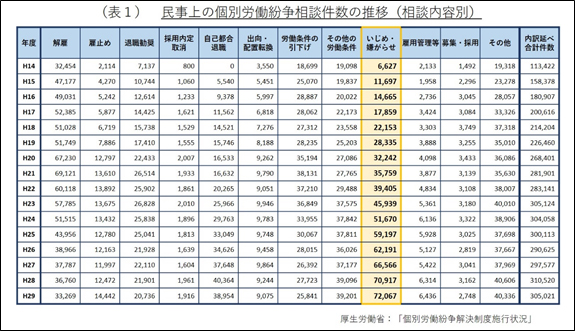

厚生労働省の発表した「民事上の個別労働紛争相談件数の推移」によると、“いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)”に関する相談件数は、15年前に比べて約11倍となっており、他の相談内容別の件数と比較すると、群を抜いて増加していることがわかります(表1)。

この背景には、労働者の権利意識の高まりが考えられます。

労働者自身が人手不足を認識しており、「自分がいなければ困るだろう」と考えています。

「この職場は、自分に合っていない」と自主退職で済んでいたものが、「他の従業員や会社のせいで辞めざるを得なくなった」として、責任を追及するようになっています。

さらに、報道の在り方の変化やSNSの普及にともなって労働者の反応が過敏になっている一方で、ハラスメントを許さないという社会の意識変化に追従できずにハラスメント行為に気づけない人が未だ多いことも理由と言えます。

「ハラスメントを受けている」と認識している人が増えている中、これを放置していたらどうなるでしょうか。

売り手市場と言われる現代では、人材の流出につながってしまいます。

また、それだけではなく、ハラスメントを受けることにより仕事に対して自らの意見を言えなくなり生産性が低下するリスクや、心身に異常をきたしてしまうメンタル不調を引き起こすリスクも上昇することになるのです。

以上のことより、ハラスメントを放置することで、会社の存亡をも揺るがすことになりますから、ハラスメントの根絶は不可欠と言えるでしょう。

では、具体的に何をするとハラスメントとなるのかみていきましょう。

パワーハラスメント

1.身体的苦痛を与える行為

パワハラの最もわかりやすい形と言えるでしょう。

肩を小突いたり、胸倉をつかむのはもちろんのこと、書類や物を投げつけるような行為も該当します。

カッとなるとつい手が出てしまう…なんて方もいらっしゃるかもしれませんが、社員を叱る際には指一本触れてはならない、ということを肝に銘じておきましょう。

2.精神的苦痛を与える行為

怒鳴ったり、土下座をさせたり、長時間にわたって叱責をしたり…といったことが考えられます。

これらの行為は、業務上の指導との区別がつきにくく、パワハラのつもりなんてなかったのに、という事態になることが考えられます。

業務上の指導として社員を叱るときも、多くの人の前で見せしめのように叱らない、大きな声を出さない、不適切な発言がないようにする、といった注意をする必要があります。

3.職場環境を悪化させる行為

どういったものか想像がつきにくいかもしれませんが、無視をする、仕事を与えない、メールを出さない、といった職場から切り離すようなものと、社員に対して過大または過少な要求をするものが考えられます。

- 過大な要求…到底終わらないような仕事を与える

- 過少な要求…当該社員の能力からするとあまりに簡単な仕事をさせる

Ex)今まで責任の重い立場についていた社員を、極端に責任の軽い仕事につかせる

また、パワハラは、上司と部下の間だけではなく、同僚間でも、取引先との間でも起こりえますから、パワハラだとされる人間関係は広いということを意識しておく必要があります。

最近では特に、部下から上司へのパワハラという類型が多く見られることにも注意が必要です。

セクシュアルハラスメント

セクハラの加害者は、パワハラとの加害者と同様に、自身の行為がハラスメントだということに気づいてない場合が多くみられます。

そういった方には、研修などを行い、どんな行為がハラスメントになるのか、そして自身の行為がハラスメントに該当する、ということを気づかせなければなりません。

カスタマーハラスメント

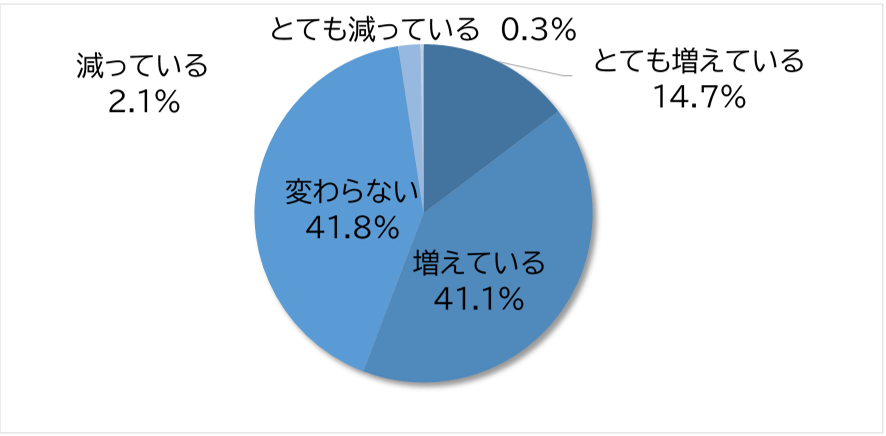

直近3年でカスハラが増えていること感じますか?

「とても増えている」「増えている」が合計で55.8%

BtoB(会社間取引)

両社の力関係において、仕事を発注する方が上位にあることが多くあります。

その力関係を背景に,お得意先が無理難題を言ってきたり,お気に入りの担当をつけろと指名してきたりすることが考えられます。

BtoC(企業と一般消費者間の取引)

顧客個人が、社員に不当な要求をしたりセクハラをしたりする場合があげられます。

カスハラに悩む社員が増えている現在、「職場のハラスメント防止対策」では、その対応についての指針も策定されています。

カスハラ対策を怠っていると、会社が従業員に対し安全配慮義務を怠ったということで、従業員から損害賠償請求されることもあります。

カスハラによって労働者が精神疾患になった場合には、労災ともいえるでしょう。

ハラスメント予防のために

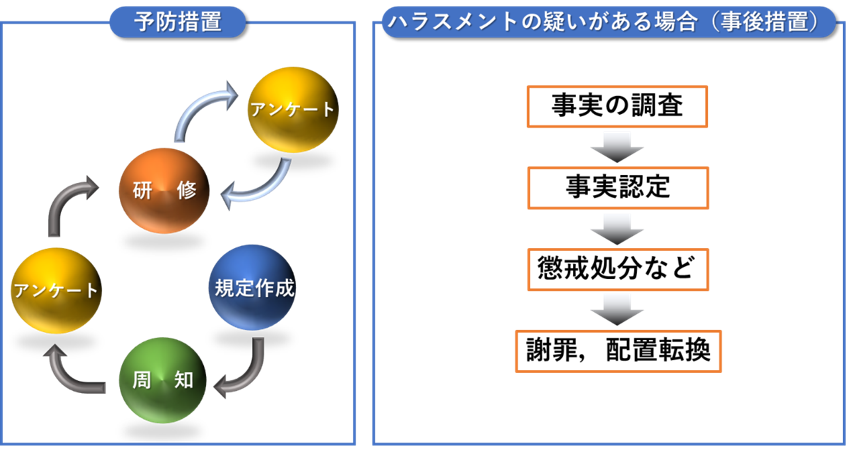

ハラスメントが起きないようにするためには、予防措置を行う必要があります。

ハラスメントに関する規定を作成し、その事実を周知した後、現状を把握するためのアンケートをとり、それをもとに研修を行います。

そして研修後にはまたアンケートをとり、次の研修に生かせるようにし、またアンケート、研修…と、途切れることなくハラスメントに対して注意喚起を行うようにしましょう。

また、ハラスメントが起きてしまったときには、しっかりと事後措置をとっていくことが重要です。

このようにハラスメントへの対応をひとつのプロセスとして行い、決して放置したままにしないことを心がけましょう。

企業は、ハラスメントの実態把握、従業員研修、窓口設置などの予防措置を講じ、もしも発生してしまった場合には迅速な対応をすることが重要です。

上野俊夫法律事務所では、従業員に対する研修、ハラスメントが発生した時の調査・処分など、全般的なサポートを行うことができます。

まずは、お気軽にご相談ください。

★当事務所の解決事例

事例1

<相談>

社員Xが課長Yに対し、「Yの~~の言動には納得いかない、ハラスメントだ」等のメールを頻繁に送りつけていた。

Yは度重なるメールで精神的に参ってしまった。

Xは、会社での自身の評価にも納得いかず、転職することになったが、Xの転職先が遠方にあり、引っ越し費用が掛かるとのことで、Yに「引っ越し代と慰謝料を払ってもらいたい」というメールを送りつけた。

さらに、人事部に対しても、Yからハラスメントされたことをほのめかすようなメールが送られてきた。

<当事務所の対応>

この事案では、偽ハラスメントが疑われました。

ハラスメントを受けたと主張するXよりもYの方が精神的に参っており、Yを責め立てるのはお門違いのように思われます。

しかし、ハラスメントをほのめかすメールが人事部に送られてきた以上、会社として放置したままにはできません。

Yのハラスメント行為よりも、Xが送っていた度重なるメールの方が、よほど問題行動のようにも思われたので、Yの立場に配慮する観点からも事実関係をはっきりさせることにしました。

Xを呼び出し、「Yからハラスメントを受けているようなので事実関係の調査を開始する」と通告したところ、Xは慌てて「そこまでやらなくてよいです。事を荒立てる気はありません」と弁解しました。

その後Xは、何事もなく退社し、引っ越して行きました。

事例2

<相談>

社内で、管理職Xによる盗撮が発覚した。

盗撮内容は、着替えなどの盗撮ではなく、女性社員が仕事をしている姿など日常生活の盗撮であった。

しかし、日常生活であっても同意なく撮影するのは違法である。

女性社員から、「今までどれだけの期間撮られていたか分からない」、「データを今でも持っているのではないかと不安」、「気持ち悪い、会社に責任を取ってもらいたい」、等の声が多数上がり、大騒ぎとなった。

<当事務所の対応>

退職勧奨を行い、Xは退職に至った。

Xには、データをすべて消させ、かつ、データをすべて消去したことの念書も書かせました。

その上で、女性社員を集めて説明会を開くことにしました。

本件の経緯、退職に至ったこと、データを全て消去させたことについて、弁護士から女性社員に説明し、納得してもらいました。

事例3

<相談>

若手社員Xに対し、有能なベテラン社員Yが、上司のいないところで、きつい物言いなどをしていて、Xがそれを苦にし、上司に直訴した。

<当事務所の対応>

ハラスメントの直訴があったということで、調査を開始しました。

第三者、当事者への事情聴取から、Yがきつい言い方をしていることが事実であることが判明しました。

そこで、Yには、けん責の懲戒処分をしました。

その上で、Yに口頭で謝罪をさせ、「謝罪があった事実、Xが謝罪を受け入れた事実」を確認した文書を作成し、加害者にも被害者にも署名押印してもらいました。

これ以降、ハラスメントは起きなくなりました。

事例4

<相談>

仕事後に、会社の仲間が数人で出かけたお酒の場で、部下Yが上司Xに絡み、喧嘩となり、XがYを殴った。

警察沙汰にはならなかったが、Yは総務に対し、暴行されたことを直訴した。

暴行は、店外で代行業者が待っているところで行われ、飲食店側も代行業者もXとYの勤務先を知っていた。

また、今回の被害者となったYは、以前、他の社員に暴行をしたことがあり、その際は不問となっていた。

<当事務所の対応>

この暴行事件は、仕事後に起こっていることから、私生活上の行為であり、懲戒処分ができるかが問題となりました。

飲食店も代行業者もXとYの勤務先を知っており、会社の信用を毀損したと言い得ること、宴席には当該会社の社員のみの参加だったので、純粋な私生活上の行為とも言えないと考えられることから、懲戒処分はし得ると考えました。

そこで、加害者であるXにはけん責の懲戒処分、Yには、Xに絡んだことや以前喧嘩を起こしたことから、懲戒処分ではないが文書で厳重注意をしました。